Auteurs : Patrick Criqui, Directeur de recherche émérite au CNRS, Université Grenoble Alpes (UGA) et Carine Sebi, Professeure associée et coordinatrice de la chaire « Energy for Society », Grenoble École de Management (GEM)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article .

Comment bien mesurer les performances climatiques et environnementales des États ?

À la COP26, les États auront présenté leurs objectifs, plus ou moins ambitieux, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce suivi et cette comptabilité climatiques posent plus généralement la question de l’évaluation des performances environnementales de chaque pays.

Pour les organisations de défense de l’environnement, cette évaluation est principalement convoquée pour montrer que les États – et les entreprises – ne font pas assez d’efforts, voire laissent s’aggraver sans cesse les impacts négatifs sur l’environnement et le climat.

Pour les observateurs non directement militants, il peut s'agir aussi de mesurer les performances de chaque société en termes de bien-être. Ici, le seul PIB ne fait pas l’affaire.

Dès 1951, un ouvrage de l’économiste Karl William Kapp sur les « coûts sociaux dans l’économie de marché » démontrait l’importance des « externalités » engendrées par les entreprises ; externalités non intégrées dans la comptabilité nationale.

Revenons ici sur ces différentes approches de la mesure des performances environnementales et sur les conclusions des études les plus récentes à ce sujet.

Au-delà des limites du PIB

Les critiques du PIB comme indicateur de référence sont légion : elles portent principalement sur le fait qu’il ne prend pas en compte les atteintes aux milieux naturels et à la biodiversité, comme il ignore la diminution des stocks de ressources naturelles. Cela alors même que les dépenses de « réparation » (dépollution, restauration des milieux) contribuent au contraire à l’augmenter.

Plus globalement, comme l’avait souligné Robert Kennedy, alors présidentiable aux États-Unis, en 1968 :

« Le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d’être vécue. »

Intégrant ces critiques, l’économiste indien Amartya Sen et le Pakistanais Mahbub ul Haq introduisent en 1990 l’indice de développement humain.

Celui-ci combine le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance et le niveau de scolarisation. Mais les pondérations de ces trois indicateurs restent arbitraires et de l’aveu même de leurs créateurs : « on additionne des choux et des carottes ».

La réflexion sera prolongée en France par la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la « mesure du bien-être et du progrès social » en 2009, puis dans les travaux de Partha Dasgupta pour les Nations unies sur l’« indicateur de richesse inclusive », qui prend en compte le capital naturel et le capital humain.

D’autres approches s’appuient délibérément sur une perspective multicritères, avec des indicateurs le plus souvent formulés en unités physiques.

À partir de 2006, la Commission européenne développe un jeu d’indicateurs pour l’évaluation des impacts sur la durabilité de ses politiques. Et surtout, en 2015, les Nations unies apportent une contribution majeure avec la publication des 17 Objectifs du développement durable, auxquels sont associés 169 indicateurs cibles.

De Copenhague à Glasgow : les performances brutes en matière d’émissions de CO₂

Pour l’évaluation des politiques climatiques, la caractérisation la plus simple doit prendre à la fois en compte les niveaux d’émission et les dynamiques en cours.

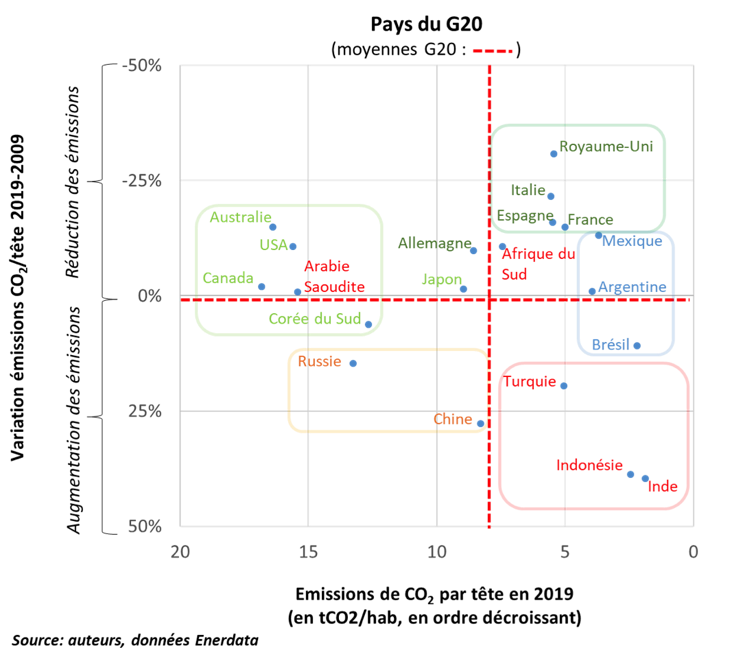

Pour ce faire, nous nous appuyons sur les statistiques Enerdata pour les émissions de CO2 (principal gaz à effet de serre) par habitant des pays du G20 entre 2009 et 2019. À noter qu’il s’agit ici des émissions territoriales, ne tenant pas compte de l’empreinte carbone des émissions importées (ou exportées) dans le commerce extérieur.

En 2019 donc, les émissions des pays du G20 sont en moyenne de 8,2 tCO2/hab ; entre 2009 et 2019, elles sont restées pratiquement stables. Mais ces moyennes – présentées en pointillé rouge dans la figure ci-dessous – cachent des réalités très différentes et permettent d’identifier quatre catégories de pays, selon qu’ils se situent en dessous ou au-dessus de celles-ci.

Dans la figure, le quadrant en haut à droite rassemble les pays émettant moins que la moyenne et ayant réduit leurs émissions. Ce sont les pays les plus vertueux, en termes relatifs évidemment. On y trouve quatre grands pays d’Europe, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France et trois pays émergents, le Mexique, l’Argentine et l’Afrique du Sud.

Le quadrant en haut à gauche regroupe les pays émettant plus que la moyenne, mais ayant néanmoins réduit leurs émissions dans les dix dernières années : avec des niveaux d’émission par tête très élevés, on trouve des pays détenteurs de grandes ressources énergétiques, l’Australie, les USA, le Canada et l’Arabie saoudite ; avec des niveaux d’émission beaucoup plus proches de la moyenne, deux grands pays à forte industrie, l’Allemagne et le Japon.

Dans le quadrant en bas à gauche, on identifie des pays à forte intensité industrielle comme la Corée du Sud et la Russie ; mais aussi la Chine, qui représente à elle seule 40 % des émissions du G20, avec des émissions par tête proches de la moyenne, mais une augmentation de 28 % depuis 10 ans.

Enfin, le quadrant en bas à droite regroupe deux pays émergents à niveau d’émission inférieur à la moyenne, mais avec augmentation des émissions : le Brésil et la Turquie ; et deux pays à très faible niveau d’émission, mais très forte augmentation dans la dernière décennie : l’Inde et l’Indonésie.

Cette typologie est utile pour apprécier l’extrême diversité des situations. Mais, étant construite sur une seule variable – CO2/tête – elle reste sommaire.

Pour mieux apprécier les réalités des performances environnementales, il faut recourir à des systèmes de mesure plus complexes.

Pour une vision plus riche, construire des tableaux de bord

Résumons : le PIB ne permet pas de mesurer d’autres performances que celles de l’économie marchande, et les indicateurs physiques simples, pour importants qu’ils soient, ne permettent pas une intégration des différentes dimensions de l’environnement.

Pour cela, il faut mobiliser plusieurs indicateurs et les organiser dans un tableau de bord.

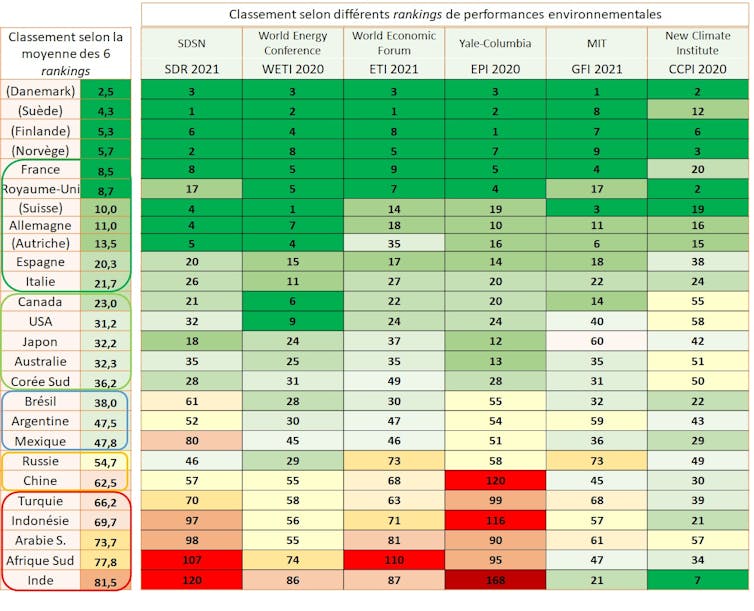

Pour explorer ces différents indicateurs, nous avons retenu les six études qui couvrent un nombre de pays suffisant, et qui permettent, grâce à un indice synthétique, d’élaborer un classement de performance environnementale (performance ranking en anglais).

Il y a l’Environmental Performance Index (EPI) des universités de Yale et de Columbia ; l’Energy Transition Index (ETI) du World Economic Forum ; le Green Future Index (GFI) de la MIT Technology Review ; le Climate Change Performance Index (CCPI) du New Climate Institute ; le World Energy Trilemma Index du World Energy Council ; le Sustainable Development Report (SDR) du Sustainable Development Solutions Network.

Ces indicateurs composites sont propres à chaque organisme ; ils sont issus d’une pondération différente de critères (ou de sous-indicateurs), allant de 14 pour le CCPI à 90 pour le SDR, et qui mettent plus ou moins l’accent sur les performances environnementale (eau, air, etc.), énergétique (renouvelables) ou climatique (GES).

Mentionnons également l’ONG Climate Transparency qui produit son rapport annuel pour les pays du G20 en s’appuyant sur une série d’indicateurs, mais sans établir d’indice synthétique et un classement d’ensemble.

Le Danemark en tête, la France en 5ᵉ position

Dans une démarche inspirée de celle d’une « méta-analyse », nous avons considéré les pays du G20, ensemble élargi à six pays (Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Suisse et Autriche), plus petits mais remarquables par leurs performances. Le classement final (reporté dans la colonne de gauche du classement ci-dessous) est effectué selon la moyenne du rang de chaque pays dans les six classements considérés.

Le Danemark est premier du classement final avec un rang moyen de 2,5. Il est suivi par les trois autres pays nordiques, Suède, Finlande et Norvège. La France apparaît en cinquième place, mais c’est le premier pays du G20, juste devant le Royaume-Uni.

Ce classement mérite évidemment discussion. D’abord, chacun des classements résulte d’une pondération d’un grand nombre de critères et celle-ci reste contingente aux choix des auteurs : c’est l’éternel problème des analyses multicritères, celui « des choux et des carottes ».

De plus, certaines études sont vivement critiquées dans leur méthode même. Enfin, la méthode de calcul que nous adoptons ici, soit une moyenne simple des places, est elle aussi discutable.

Malgré ces limites, on peut constater des éléments forts de cohérence et de robustesse dans les résultats. Cela notamment en analysant les regroupements socio-géographiques auxquels conduit notre « méta-classement » : ainsi des premières places des quatre pays nordiques, puis des proximités Suisse-Allemagne-Autriche, Espagne-Italie, Canada-USA, Japon-Australie-Corée du sud, Brésil-Argentine-Mexique…

Cette apparente robustesse s’explique par le fait que quatre des classements retenus (EPI, SDR, ETI, et WETI) ont adopté une démarche d’ensemble proche, qui semble aboutir à une typologie similaire à celle présentée dans la première figure de l’article (voir à ce propos les encadrés de couleur dans la première figure et le tableau de classement).

Cependant, deux classements présentent des résultats différents.

D’une part, le GFI repose davantage sur les engagements annoncés des pays que sur ses résultats, ce qui réduit l’écart entre les pays et fait l’objet de controverse. Inversement, le CCPI donne un premium aux bas niveaux d’émission actuels des pays en voie de développement et aux actions des États plutôt qu’à leurs promesses : selon ce classement, la France serait ainsi passée de la 4ᵉ à la 20ᵉ place en quelques années seulement.

Utiliser à bon escient les classements de performance

Si les tableaux de bord et classements de performance environnementale ont leur intérêt, c’est parce que ni le PIB ni les indicateurs physiques simples ne sont pertinents ou suffisants. Quant aux critiques adressées aux études de performance environnementale, elles doivent avant tout motiver des efforts de recherche afin d’enrichir et améliorer les méthodologies.

Mais au-delà, à quoi peuvent servir ces classements ?

Sans doute pas à décerner des médailles ou à blâmer les mauvais élèves. Premièrement, ils peuvent encourager au développement de systèmes d’indicateurs pertinents pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques environnementales. Cela à l’image des « études d’impact » de la Commission pour les politiques européennes. Deuxièmement, ils permettent à un État d’identifier par la comparaison et le « parangonnage » ses points forts et surtout ses points faibles, et ce afin d’améliorer ses politiques.

Malgré les limites constatées, les usages des classements de performance ne devraient que se renforcer avec la montée des périls environnementaux.![]()

A propos de l'auteur

Visiter le site web