日東電工株式会社 調達本部 グローバル調達部 部長 水本幸典様

日東電工株式会社 調達本部 グローバル調達部 部長 水本幸典様

1918年に創業した日東電工株式会社は、エレクトロニクス、自動車、医療などの業界で使用され るフィルムやテープなどの高機能材料の設計・製造・販売を手掛ける企業です。同社の素材は ノートパソコンやスマートフォンの光学用フィルム、両面テープ、掃除機のフィルターなどの身近な 製品でも使用されています。

世界に89の子会社を持ち、売上の8割、調達額の4割を海外市場が占める同社は、2023年に EcoVadisの評価システムを導入し、持続可能なサプライチェーン構築を推進しています。本記事 では、2024年10月25日に開催された「EcoVadis World Tour Japan 2024」で、調達本部 グロー バル調達部 部長の水本幸典氏が語った同社の持続可能な調達戦略をご紹介します。

2030年「ESGトップ企業」の実現を目指す

日東電工は、2023年、「なくてはならないESGトップ企業」を2030年のビジョンとして掲げ、その達 成に向けて各事業部で具体的なアクションを進めています。水本氏が所属する調達本部では、 次の3つを目標に定めました。

- 2030年の石油由来の原材料のうち、30%以上をサステナブルな原材料へ転換

- スコープ3温室効果ガス排出量の25%削減(2022年比)

- 持続可能な調達システムの構築、グローバル展開、質の向上

「ESGトップ企業を目指すには、持続可能なサプライチェーンの強化が不可欠です」と水本氏は 語り、ビジョン実現への意欲を示しました。

サステナビリティ評価の限界を打破するため、EcoVadisを導入

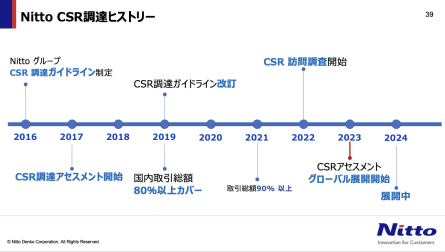

日東電工のサステナビリティ評価の歩み

同社は2016年にCSR調達ガイドラインを策定し、日本国内のサプライヤーを対象にサステナビリ ティ評価を開始しました。当初は直接材を中心に評価を進め、2021年には国内取引先の90%以 上をカバー、2022年からはRBA(Responsible Business Alliance)基準に基づいた訪問調査もス タートしています。

一方で、2022年頃から海外対応の必要性を顧客や内部監査部門に指摘されるようになり、グ ローバル展開が課題となりました。「トレンドへの追従や基準のアップデートが不可欠な中、従来 の自社管理に限界を感じていました。また、メールやエクセルを用いての管理は負担が大きく、 改善活動に十分なリソースを割けない状況だったのです」と水本氏。そこで2023年、同社は EcoVadisを導入し、スコア改善に集中できる体制を整えました。

全社で導入支援を行い、細やかな対応を実現

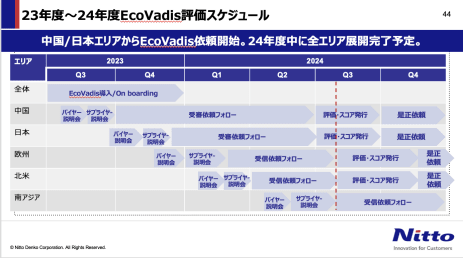

日東電工が進めたEcoVadis評価の導入スケジュール

前述の通り、日東電工は2023年10月にEcoVadisの導入を開始し、12月には顧客からの要望が 多い中国で説明会を行うことを目標に、方針決定と実行体制の構築を進めていきました。同社 は、会社全体でサステナビリティ評価を進める方針を掲げ、各事業部や海外拠点の幹部と協議 のうえで導入計画を策定。これにより、海外企業のデータ収集を迅速に進め、サプライヤーを抽 出して説明会を開催する体制を構築できたといいます。

「データ整備、出張を伴う説明会、対面での交渉など、やるべきことは多岐にわたります。リソー スの限られた調達本部だけでは、短期間に対応するのは不可能でした」と水本氏。2030年の「 ESGトップ企業」ビジョンを実現するためには、全社の協力が不可欠だったと強調しました。

その後、日本、欧州、北米、南アジアの各エリアで説明会を順次展開し、受審依頼やフォローアッ プを実施。実行体制として、推進チームを中心にエリアごとにリーダーを配置し、各地域の工場を 効果的に管理する仕組みを整えました。また、既知の調達担当者を工場ごとに専任で配置し、サ プライヤーが気軽に相談できるサポート体制を構築しています。

エリア特性に合わせたアプローチで受審率が向上

サステナビリティ評価への理解度や取り組みレベルはエリアごとに変わるため、同社は地域特性 に応じたアプローチを採用しました。ヨーロッパでは、ビジョンやサプライヤーとの協力への思い を伝える動画を活用。中国では、現地のサプライヤーを何度も訪問して対話を重ねるなど、各エ リアに適した方法でグローバル展開を進めたといいます。

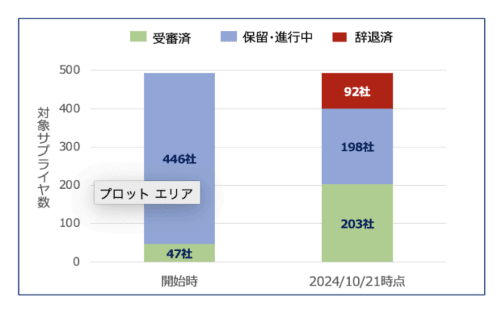

日東電工の依頼による評価受審の進捗状況

こうした努力により、2024年10月時点で評価対象500社のうち約200社が受審を完了。辞退した 92社を除き、残りの約200社も受審を進めており、年度末には南アジア以外の主要4エリアで評 価スコアが出揃う見込みです。

エリア別では、中国とヨーロッパは50%弱、日本は60%と高い受審率を達成しました。中国での 成功について、水本氏は「現地を何度も訪れ、社長や役員と直接対話をする中で信頼を築き、評 価受審が今後のビジネス継続に不可欠であることを伝えました。また、CSRを取り巻く世界的な 情勢やグローバル企業の基準強化について、具体的な事例も交えて説明したことも重要でした」 と振り返ります。

さらに、EcoVadisのプラットフォームを活用し、競合他社の評価受審状況を共有したことも、サプ ライヤーの参加意欲を高める効果があったと分析しています。

エンゲージメント戦略の4つのポイントと今後の展望

水本氏はエンゲージメント戦略について、次の4つのポイントが効果的だったと述べました。

- CSR調達の方針を広く周知すること

- 日頃連絡を取り合う担当者がサプライヤーに説明を行うこと

- 推進チームが担当部署とのやり取りを一元化すること

- 両社の上層部間で合意形成を行うこと

これらの多層的なアプローチが、エンゲージメントの促進につながったと水本氏は強調します。ま た、「自社がスコアを持つことでサプライヤーに対する説得力が増し、距離感も縮まりました」と、 自社の評価受審の重要性にも触れました。

一方で、エリアや担当者ごとの実行力のばらつきは今後の課題とし、地域ごとの事情に応じた柔 軟なアプローチが必要だとしています。

今後は対象サプライヤーの拡大、受審率の向上、低スコアの改善に注力し、「数年かけて評価サ イクルを適正化し、2030年には『なくてはならないESGトップ企業』を実現する」と水本氏は締めく くり、今後の取り組みに向けた意欲を示しました。

著者について

Twitterをフォロー LinkedInをフォロー ウェブサイトを訪問する JA EcoVadis JAのコンテンツをもっと見る